三俣山荘道直し

こんにちは!北アルプス富山県側登山道等維持連絡協議会事務局です。

今回は前回の雲ノ平ボランティアプログラムに続いて、三俣周辺での登山道の道直しの活動について紹介します。三俣山荘では近年ボランティアを募り登山道の道直しを行っています。昨年の9月に参加したときの様子をお伝えします。

北アルプス奥地のため初日と最終日は移動日

三俣山荘は北アルプスの奥黒部源流域エリアの奥地にあるため、どの登山口からでも移動に最低1日かかってしまいます。そのためボランティアの現地での行動は2、3日目の実質2日間になります。移動中も登山道を確認しつつ、北アルプスの景色を堪能しながら進みました。

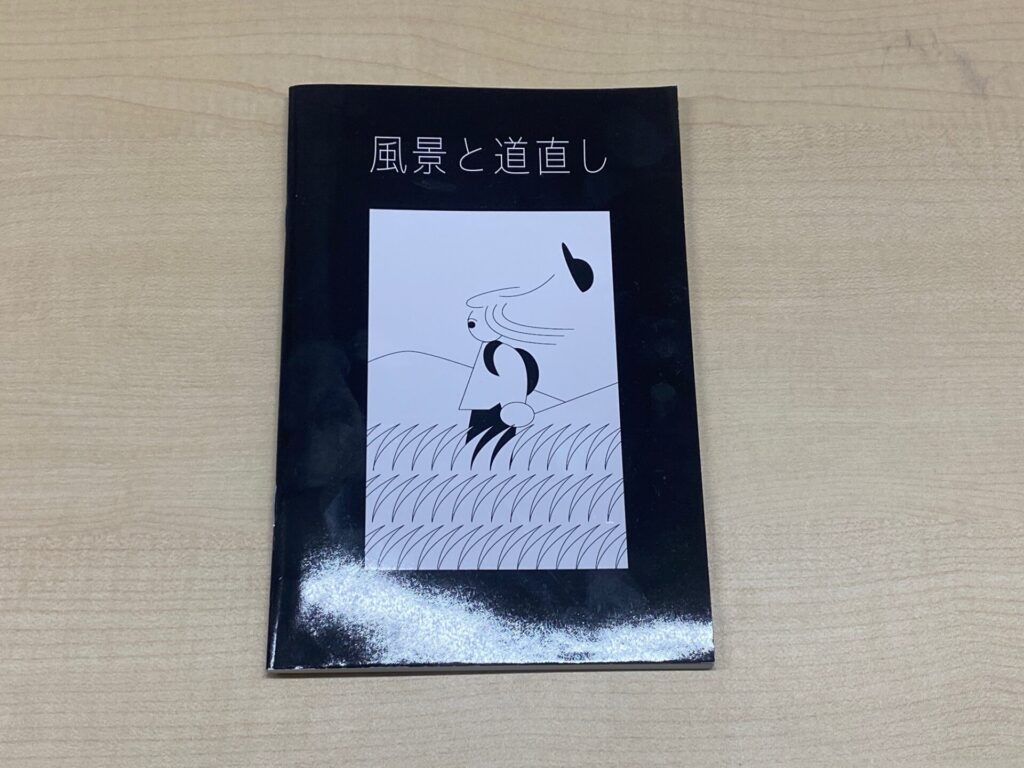

「風景と道直し」でオリエンテーション

1日目は到着後夕食後にオリエンテーションです。「風景と道直し」という三俣山荘がオリジナルで作成された冊子を用いて、登山道についての背景や考えなどを参加者の皆さんと共有をしました。三俣では「登山道整備」と「道直し」という言葉を以下のように使い分けているそうです。

「登山道整備」=「人ファーストの歩きやすいため」

「道直し」=「元あった風景を想像しながら植生を復元させるため」

道直しをするためには、まず何故今目の前の道が荒廃していて元々崩れる前はどういった風景だったのかを考える「想像と観察」からはじめて、その次にどのような作業を行うと道の荒廃が回復していくのかを考え実行する「計画と作業」が生れます。1日目のイントロを経て2日目へと入っていきます。

道直しの現地移動しながら自然観察会

2日目は、現地での道直しの開始です。今回道直しを行う現場は三俣蓮華岳~双六小屋の巻き道の箇所でした。現地へ向かう途中、山荘スタッフの方から現状やかつて道直しをした場所の説明を受けながら自然観察会を行いました。

<以前の道直しをした箇所での自然観察>

登山道ののり面の侵食の植生復元もヤシロールを使用して行っています。巻き方にもコツがあり、丁寧に作業を行うことで直した箇所が長く持つことで徐々に復元へと進んでいきます。登山道の崩れに対して、予め決められた位置に固定された工法で実施すれば必ず道が良くなるということはほとんど無く、現場の地形や周辺の自然環境の成り立ちを見る中でその場に合わせた柔軟な道直しが求められることが多く、ボランティアで参加した他の方々もスタッフに教わりながらも考えながら作業していることが印象的でした。

<成功事例だけでなく、失敗や改善点なども含めて解説があった>

また、歩くことの侵食だけでなく、昨今では当たり前に使用されているストックについてのインパクトについても触れていました。

普段何気なく目の前の道に負荷軽減で刺しているストックですが、高山植物の咲いている箇所やのり面の崩れかけている植生の上に置かれることで崩れた事例が複数確認されました。その場にある自然を配慮した行動として目の前の登山者がどのようにストックを突いているかはほとんどの方がこれまで想像もしたことがなく、段々と参加者も登山道を見る視点が変わっていきます。

<ストックの先で何度も突かれたことで起きた侵食>

<踏圧により植生が後退した箇所>

石組みを用いて侵食を復元させる

今回の道直しは石を使った階段づくり、土留め工を行います。作業箇所は人の踏圧により侵食された道が水の影響で侵食が進んだ場所になります。

<作業箇所>

標高は2600~2700mあり周辺の現地資材としては石のみとなります。

複数の班に分かれて、施工する箇所の作業に入ります。まずは適切な石を探して集めることからです。長く持つ登山道とするにはできるだけ大きな石・岩を設置するのが望ましいです。安全には十分に配慮しつつ、最大限運べる大きな岩を運びます。

<かごに巨石を入れて2人で運搬することも>

序盤は近くに良さそうな石があったのですが、途中から資材がなくなってきたので少し離れた場所まで行き運搬をすることになりました。正直中々の重労働なのですが、皆さん楽しそうに作業をしていました。資材は大きな岩だけでなく中~小サイズの石や砂利なども使用するので、力持ちの人ではない人もできることがありますので、それぞれの役割を行っていきます。

<絶景を見ながらの昼食>

資材を集めた後は、石組みを行います。できるだけ強固になるように、下から石を組んでいき、登山者が歩きやすい道を目指します。パズルのピースのように角度や方向、裏表などピタッとしっくりくるポイントで石を組んでいきます。その後、中・小サイズの石を間に埋め込み、砂利などを隙間に入れることで強固になっていきます。

<石組みで位置を決める>

晩ご飯の後はみんなで振り返りのミーティング

頑張った身体にご褒美の美味しい晩ご飯を食べた後は今日の振り返りの時間があります。

「今日の道直しはどうだったか?」

「印象に残っていることや気づきは?」

などそれぞれが今日の自分の行動で感じたことを共有していきます。同じ場所にいて同じような作業をしていても人それぞれの感じ方は異なるので皆さんにとって新たな視点や気づきを得られる時間となりました。

登山者から登山道を守る人へ

3日目の道直しも順調に終え、今回の道直しができました。今回の作業は終了ですが、この後も自然侵食は進みますので、土砂が流れて溜まっていくイメージをしつつ、既存の状態では完全に埋めない状態にするなどの工夫をしています。今後の経過観察も楽しみになりますね。

<今回の道直し箇所①>

<今回の道直し箇所②>

今回の道直しに参加させて頂き、講師の石川さんは「道直しを通じてイチ登山者の変化を感じるのがとても嬉しいし楽しい」と仰っていたのが印象的でした。

登山を楽しんでもらいつつ、新たな視点をもった「登山道を守る人」が一人でも多く現れたらと思います。

最後におしらせ

令和7年度は北アルプストレイルプログラムの枠組みとして三俣山荘に協力して頂き登山道メンテナンス人材の育成事業を行います!現在公募をしておりますので、興味のある方は以下のリンクをご確認ください。

【公募】北アルプストレイルプログラム 奥黒部源流域 登山道メンテナンス人材育成プログラムの参加者を募集します! | 北アルプストレイルプログラム

▲▲▲北アルプストレイルプログラムとは▲▲▲

中部山岳国立公園を訪れる登山者が安全に楽しむためには、登山道の維持が欠かせません。しかし、行政や山小屋を中心とする地域関係者だけで登山道等を維持し続けて行く仕組みは限界にきています。実際に登山道を利用する登山者にも協力いただき、登山道等の維持に「参加」できるのが北アルプストレイルプログラムです。私たちと一緒に登山道を未来に繋ぎませんか。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲